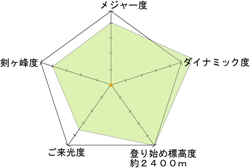

- 新五合目の標高

- 2400m

- 良いところ

- 歩行距離が短い。

- 山小屋がほぼ等間隔に建っている。

- 難点

- 登りと下りが同じルートなので混む。

- 柔らかな砂地が少ないので下山時に

- 足への負担が大きい。

- 週末の時間帯によっては、

- 駐車場が想像を絶する混み方をする。

- 柔らかな砂地が少ないので下山時に

- 歩行距離

- 10km (登り:5.0km 下り:5.0km)

- 所要時間

- 登り:5時間(休憩時間含まず)

- 下り:2時間30分(休憩時間含まず)

- もちろん個人差はものすごくあります。

- (登りは半分で行く人もいれば、2倍以上かかる人もいます)

- 下り:2時間30分(休憩時間含まず)

標高が最も高い場所(約2400m)からのスタートで、

山頂までの歩行距離が短かく、最高峰剣ヶ峰に近い上、

山頂唯一の郵便局が目の前といった好条件。

晴れていればキラめく太平洋をバックに、日当たり良好な富士登山が楽しめる。

また、巨大な宝永火口の景観には、腰を抜かすこと請け合い。

但し、標高によって角度的にご来光が見づらいため、日の出時間のポイントに注意。

なんといっても自動車で高度を一番多く稼げるのがうれしい。

約2400mまで車で行けます。須走口に比べれば東京タワー1個分以上違いますし、

河口湖口と比較しても約150mほど違います

(河口湖口は2300mからいったん50mほど下る)。

歩行距離も一番短い登山道です。

三島口と呼ばれることもあります。

さて、マイカーで行く場合に気をつけたいのが駐車場。

500台以上駐車できるキャパシティがありますが、それでもなお混雑時には足りず、

仕方なく道路に駐車しなければならない場合もあります。

週末にタイミングが悪いとかなり下の方へ止めねばならず、

登山口まで登るだけで一苦労という事態になりかねません。

以前は視界が良い日には測候所の白いレーダードームが見えていたので、

頂上まで近い感じがしていました。新五合目の登山口を少し登ると、

「環境省が二億円かけて作ったハイテクトイレ」がありますので話の種にどうぞ。

約20分ほどで新六合目(標高2490m)へたどり着きます。

足慣らしのつもりでゆっくり歩いてください。

新六合目には、雲海荘と宝永山荘の二軒の山小屋があります。

山小屋の裏手から登山道が険しくなります。いよいよ登山が始まるという感じです。

ここから宝永火口へも進めます。

今は撤去されています。そのため次の山小屋である

新七合目・御来光山荘(標高2780m)までちょっと間隔が開いています。

新六合目から1時間程度。

御来光山荘はまだ建物がきれいです。

そこを過ぎてからの登山道は砂礫の斜面が多く滑りやすい。

また、火山岩がごろごろしているので、蹴り落とさないように注意が必要です。

老舗の佃煮屋の本家争いみたいな名前になっています。

それを知らずに初めてこの「元祖七合目」の看板を見れば、

当然八合目だと予想していただけに誰もがショックを受けることでしょう。

元祖七合目・山口山荘は、天気の良い日には赤い布団を干しているのでよく目立ちます。

八合目(標高3250m)の山小屋、池田館の直下まで、

むき出しの歩きにくい岩場が続きます。

ここには救護所(富士山衛生センター)があります。

また、池田館を過ぎたところに御殿場口へのバイパス道があります。

富士宮口側はこの道は通行禁止扱いですが、御殿場口側は通行して良いとしています。

九合目(標高3410m)の万年雪山荘は富士宮口で最大クラスの山小屋。

食堂スペースが広くてゆったりしています。

宿泊者でなくても利用できる食堂は午前3時から19時まで営業しています。

有料の望遠鏡も設置されています

ここでは日付入りの焼き印を押してくれます。

このあたりには「山頂まで30分」という看板が立っていますが、

これは元気な人の場合。高地で急斜面なので所要時間の個人差が大きいです。

また、混雑時には渋滞が発生することがあります。

しかし、九合五勺の山小屋から頂上までの間は岩陰に隠れてしまい見えないので、

時間的に間に合わないと思ったら山頂での拝観をあきらめて、

ご来光を九合五勺で迎えるのも作戦の一つです、とは言ってもやっぱり山頂で、

とこだわってしまうのが人情なのですけど。ご来光が目的ならやはり河口湖口、

須走口側の方が有利です。頂上でない場合、

富士宮口側だと山の稜線の上にご来光を見るという構図になります。

主祭神は浅間大神(木花之佐久夜毘賣命・このはなさくやひめのみこと)。

女性の神様です。ここで結婚式をするカップルもいます。

一緒に登ってくる親族・友人は大変ですね。

奥宮では70才以上の方が登拝記帳をすると記念品(御神酒と扇子)が贈呈されます。

富士宮口の山頂にある山小屋は頂上富士館(午前5時開店)だけです。

なかには山頂の消印を押してもらうために

何百枚もの暑中見舞いのハガキを持参してくる人もいます。

大手広告代理店の電通は取引企業に送るために約3万枚も運び上げるとか。

山頂郵便局は7月10日から8月20日の営業。取扱時間は午前6時〜午後2時。

と看板には表示してあります。

富士山測候所までは約300mですが、

途中の馬の背という急斜面を登るのがなかなか大変です。

じっくりあわてず歩を進めてください。

ただし強風時は危険なので無理は禁物です。

測候所にたどりつき、日本最高地点の碑の前で記念撮影すれば達成感がこみあげてきます。

富士山でおなじみの砂走りもありません。そういう意味では下山は面白くないルートです。

固い岩場、地面は登りでは有利に働いたものの、下山では直接足に衝撃が来て、

なかなかつらいものがあります。

朝は5時すぎごろからご来光を拝んだ人たちが、続々と下山を開始し始めます。

そうなってくると、狭い場所ではなかなか動くこともできません。

なお、基本は登りの人が優先です。

下りの人はもう登ったのだから余裕の笑顔で待っていてあげましょう。

ただ、大人数のグループが登り優先だからと、狭い道を偉そうに延々と登って、

下山客をずっと待たせているのはどうかと。。要する必要なのは譲り合いの精神ですね。

富士宮口の新五合目に戻ってくることもできます。

途中からは砂地なので下山もしやすい。火口の中を歩くのですごい迫力ですが、

歩く距離が約2kmも増えます。また、いったん火口の底まで下りるので、

最後に再び高低差50m程度を登らなければなりません。だから健脚の人におすすめです。

なお、御殿場口には七合目からは途中に山小屋がありませんから、

天気が悪い時は止めた方が無難です。

その分、全般的に傾斜がきつく、誰にとっても楽な登山道というわけではありません。

健脚の方ならどんどん高度を稼いで短時間で登頂できますが、

登山道の傾斜がきつくて苦しい場合は歩幅を小さくしたりジグザグに登ったりして、

あせらずじっくり登っていくことが肝心です。

富士宮口には八合目に診療所がありますので、けが、高山病などに対応してもらえます。

浜松医科大学の関係者の方たちが常駐しています。

ただし、7月下旬〜8月中旬の期間限定です。

正確な開設期間は富士宮市のHPを見てください。

富士宮口は登山客数の割に山小屋が少なく満室になりやすいようです。

その場合は御殿場口の山小屋を利用するのも手です。

八合目から水平方向のバイパスを500mほど進み、

少し登ると御殿場口の赤岩八合館に到着します。

ただし富士宮口側では通行禁止の看板がありますし、

途中は沢を横切るので落石には注意して下さい。

だいたい、七合目以上の山小屋ではビールが600円、

ジュース類が350〜500円です。でも、わざわざ運び上げているわけだから、

高いと文句は言ってられないですね。

でも、やはり高いと思う人は1リットルぐらいは持参するのが良いでしょう。

深夜、宿泊客が寝静まっている頃はフリーの客に飲み物を販売してくれません。

ご来光をめざす宿泊客が出発すると、一転、どんどん売ってくれます。

・新六合目から新七合目までの直線距離が約700m

山小屋

頂上:頂上富士館

九合五勺:胸突山荘

九合目:万年雪山荘

八合目:池田館(衛生センター)

七合目:山口山荘

新七合目:御来光山荘

新六合目:雲海荘、宝永山荘

*山小屋の連絡先(富士山表富士宮口登山組合)