- 新五合目の標高

- 2000m

- 良いところ

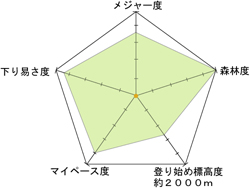

- 人が少ないのでゆっくり登れる。

- (ただし八合目まで)

- 樹林帯があるので自然を楽しめる。

- 下山路に砂走りがあるので下りやすい。

- (ただし八合目まで)

- 難点

- 五合目が少し低い。(標高・約2000m)

- 八合目からは混んでいる。

- 歩行距離

- 14.0km (登り:7.8km 下り:6.2km)

- 所要時間

- 登り:5時間30分(休憩時間含まず)

- 下り:3時間(休憩時間含まず)

- もちろん個人差はものすごくあります。

- (登りは半分で行く人もいれば、

- 2倍以上かかる人もいます)

- 下り:3時間(休憩時間含まず)

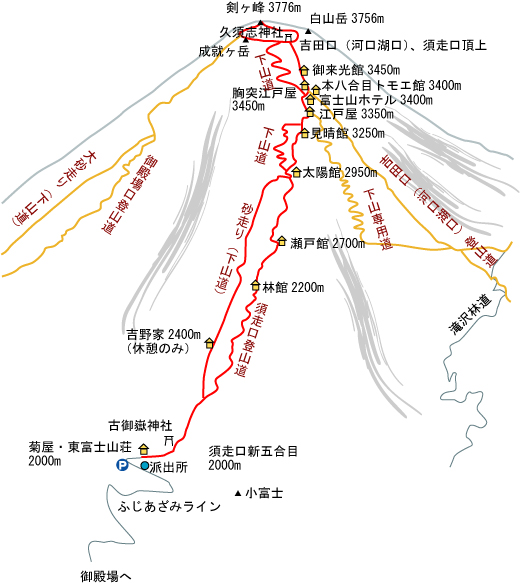

富士山の短い夏を満喫する動植物も楽しめる変化に富んだコース。

加えて下山道には砂走りがあり、笑いがちなヒザにやさしく、

また、走りたがりな健脚組も満足できる。登山者数は約3万1千人と、

吉田口の4分の1程度でマイペース登山に向いているが、

吉田口と合流する八合目以上は、混雑注意。

富士山の全容が展望できます。

新五合目の標高は約2000m。

富士宮口新五合目より約400m低いです。

手前の山荘・菊屋には、皇太子殿下がここでご休憩された時の写真や、

菊屋でのりぴーハウスをやっていた頃に訪れた酒井法子さんの写真が飾られています。

奥の東富士山荘の御主人はきのこに詳しく、食事のメニューにもきのこを使った物

が用意されています。

売店の人の「いってらっしゃい」の声に送られていよいよ登山開始。

古御岳神社(こみたけじんじゃ)で登山の安全を祈願したあと、しばらく森の中を登っていきます。

下山道が交差している場所があります。

そこでまちがって下山道の方へ進まないようにして下さい。

特に夜間は標識を見落としやすいので注意です。

そこからは灌木の中を歩いて行きます。

登山道は空いていてとても静か。

おちついて登ることができます

(その分、夜は単独で登るのはちょっと心細い感じがします)。

登山道には、小さな道標がけっこうたくさん立っているので、

それに注意していれば迷う心配はまずありません。

標準的な脚力なら1時間強で、

六合目・長田山荘にたどり着きます。

標高は2420m。つまり富士宮口新五合目とほぼ同じ。

「富士宮口なら自動車でこの高さまで登って来られるのか…」

と思うと、ちょっと複雑な心境。

時々視界が開ける場所では左手に砂走りが見えます。

のんびりした雰囲気の中を登って行くと、やがて本六合目の瀬戸館(標高2620m)に到着します。瀬戸館の右側の道を進むと、胎内洞穴という溶岩洞窟があります。

穴なので安産の御利益があるとか。

以前は焼印ではなくてインクのスタンプだったのですが、

2004年から焼印を押してくれるようになりました。

バイオトイレも設置。瀬戸館を過ぎると樹林帯がなくなり展望の開けた登山道になります。

良く整備されています。

斜度がきつくなっていき、落石注意の看板が目立つようになります。

瀬戸館から1時間ほど歩くと、やがて七合目・大陽館(標高2920m)が崖の上に見えてきます。

大陽館までくれば山頂まで見渡せるようになります。

大陽館には白い大型犬が飼われています(詳細はこちら)。

大陽館の夕食は富士山の山小屋としてはずいぶんと豪華です。

主菜は食べ放題の豚汁。登山時の体温低下を防ぐために

動物性脂肪を摂ってもらおうというご主人の配慮です。

そして付け合わせとしてハンバーグや魚。

ここでは焼き印の代わりにシールを貼ってくれます。

大陽館から少し登ったところに登山道と下山道の合流地点があります。

2007年7月28日の時点で、標識が大変に誤解しやすいように立っています。

下山道の手前に「登山道→」という標識があるのです。

立てた人は「登山道はこの標識に向かって右方向へ進め」というつもりなのですが、

下山道の左側に立っているので、いかにも下山道が登山道であるという風に見えます。

多くの人がこの「登山道→」の標識にまどわされて下山道を登っていました。

あまりにひどいので近々に改善されるとは思いますが、しばらくはこの点に注意して下さい。

約30分で到着。見晴館はまだ建物が新しいです。

子連れ登山の場合、ここで一泊して登頂に成功したという話をよく聞きます。

見晴館から次の八合目・江戸屋(標高3270m)をめざします。

この付近は登山道と下山道の共用部分が多く、砂礫がずるずる滑り、

けっこう登りにくくて大変です。

本八合目(標高3370m)まで登ると、急ににぎやかになります。

河口湖口(吉田口)登山道と合流したのです。

特に週末の深夜ですと急に人がわき出してきたかのような喧噪にびっくりします。

須走口が持つ静かに自然を満喫できる富士山と、

河口湖口の観光登山化された賑やかな富士山。1粒で2度おいしいのです。

この山小屋は胸突江戸屋。八合目の江戸屋とは姉妹店です。

バイオトイレが設置されています。

★ここから山頂までは河口湖口のページを見て下さい。

河口湖口(吉田口)の方へ下りないでください。

多くの人の流れがそちらへ進みますが、つられないようにしてください。

須走口は写真の右方向へ下っていきます。道なりに下りていけば問題ありません。

下山道では見晴館は通りません。

ただ、道幅は狭く、石や岩がたくさん落ちているので、そんなにスピードは出せません。

御殿場口の「飛ぶように走る感覚」はとても無理ですが、それでも地表が柔らかいので

比較的楽に下りていけます。晴れている日は、砂埃がすごいのでタオルやバンダナなどで

口と鼻をふさぎましょう。

コンタクトレンズの方は、ゴーグルなどで目を防備すると良いでしょう。

なお、砂走りに入る前に飲料を購入するのをお忘れなく。

天気が良すぎると脱水症状になる危険があります

2006年は途中、樹林帯の中をくぐり抜けるように通路が設定されていました。

到着すれば、ほっと一安心です。

砂まみれになった顔を洗うための「洗面水」が有料で使用できます。

ここからは案内板にしたがって樹林帯に入るとすぐにさっきまで歩いていた

ブルドーザー道へ戻ります。つまり下山客に素通りさせないためのお店の作戦です。

しばらく進むとまた樹林帯の中に入っていきます。

途中、登山道を横切るように下山道が造られています。

段差が少ないように整備されていますが、下の方では少し段差のある場所が増えてきます。

吉野屋とゴールの新五合目の売店との標高差は270mです。

途中から登山道に合流し、やがて古御岳神社に到着します。

無事の登山を感謝。そこからはゴールの売店はすぐです。

小富士へは500mあまりですが、下山時にさらにそこをついでに見てこようという人は

よほど元気な人です。

須走口へは御殿場駅からバスが出ているのでマイカーがなくても訪れやすい場所です。

健脚ならば須走口を登って御殿場口から下山、

そして御殿場駅に戻るというコースも考えられます。

日没までには楽勝で下山できると思っても予想外に時間がかかり、

暗闇の中で困り果てる人が意外に多いようです。

特に最後の樹林帯を懐中電灯なしで下るのは非常に困難だと思います。

暗くなるまでに下山する予定であっても、

保険の意味でも懐中電灯を持参しておくと良いでしょう。小さなもので十分です。

これまで須走口ではマイカー規制がありませんでしたが、

2007年より試験的に短期間、マイカー規制が実施されます。→静岡県

知られてきたせいで、現在は途中で立入禁止のロープが

張られ下山道へ誘導されるようになっています。

以前の下山道よりはるかに段差が少なくなっていますし、

ブル道を使って駐車場へ出てしまうと最後に

試合放棄をしたような感じがするので、

そのまま下山道を使うのが良いと思います。

しかし、夜間の無灯火下山の場合などは

やはりブル道を通った方が安全であることは確かです。

・須走口の山小屋

本八合目:胸突江戸屋

八合目 :江戸屋

本七合目:見晴館

七合目 :大陽館

本六合目:瀬戸館

六合目 :長田山荘

新五合目:菊屋、東富士山荘

*山小屋の連絡先(小山町)