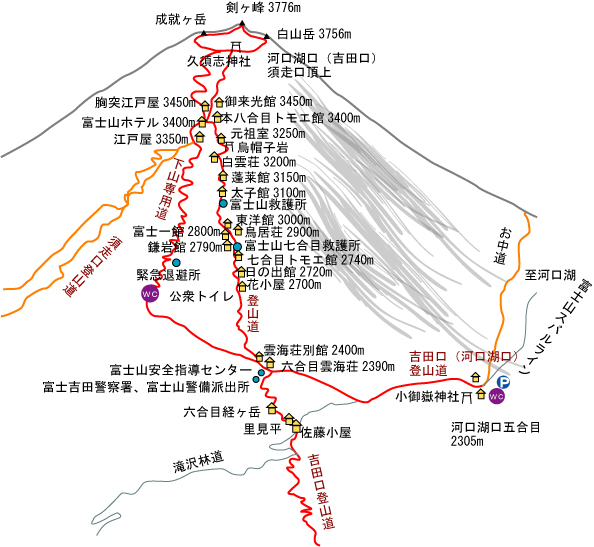

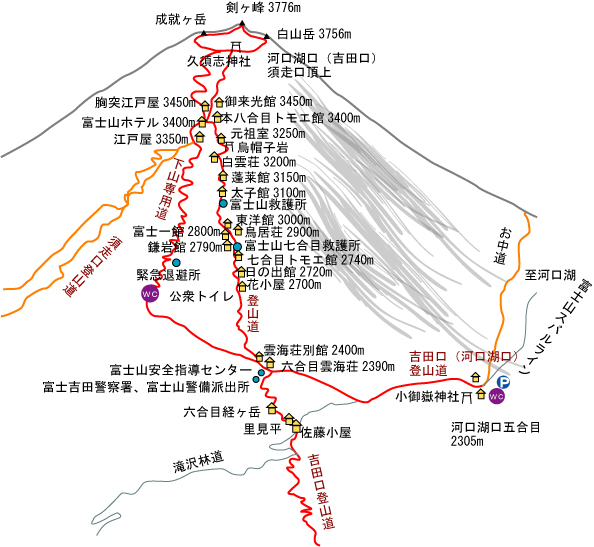

| 河口湖口(かわぐちこぐち) |

|

|

五合目の標高

2305m

良いところ

山小屋がたくさんあって休憩しやすい。

山頂まで行かなくてもご来光を拝める。

交通アクセスが比較的良い。

難点

ピーク時の八合目以上の大混雑。

ピーク時のスバルライン、駐車場の大混雑。

歩行距離が長い(富士宮口、須走口よりも長い)

歩行距離

15.1km (登り:7.5km 下り:7.6km)

所要時間

登り:5時間30分(休憩時間含まず)

下り:3時間(休憩時間含まず)

もちろん個人差はものすごくあります。

(登りは半分で行く人もいれば、2倍以上かかる人もいます)

|

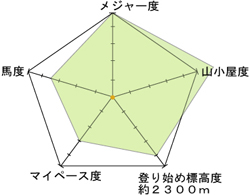

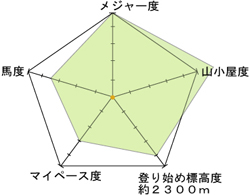

なんと言っても、文字通り富士登山の"王道"。登山者数22万人のうち、

なんと12万人(54%)を占めるメジャーっぷり。山小屋も数多く、

初めての登山者も安心して歩ける。五合目付近に馬も待機していて、

山頂に行かなくても雰囲気を楽しめる。

また、山麓から古の史跡を訪ねながら歩く吉田口登山道も人気。

反面、八合目付近で須走口と合流することもあり、日によっては混雑度もメジャー級。

|

|

|

|

ここの五合目は他の登山口のどこよりも都会。

大きなレストハウスが立ち並んでいて、気分がうきうきしてきます。

郵便局、外貨両替所もあります。週末には観光バスが列をなし、登山客でにぎわっています。

ピーク時は駐車場不足の問題が発生しています。

まずは、小御岳(こみたけ)神社で登山の安全を祈願します。

大きなわらじの前での記念撮影も定番。

五合目から七合目までは有料で馬に乗って登ることができます。料金は12000円也。

|

|

|

|

登山道は、最初はゆるやかな下りが続きます。だから気分がさらにうきうきしてきます。

そのためついつい早足になり、それがあとになって

高山病を誘発しやすくする要因となります。

意識的にゆっくり歩くのが賢明です。1キロほど下りが続いた後、

泉ガ滝という場所から登り道が始まります。

|

六合目(標高2390m)で吉田口登山道と合流します。

ここから山頂までは吉田口と呼ぶことが多いので、この呼び方も覚えておいてください。

ここでは、富士山安全指導センターの係員が安全な登山のためのパンフレットを

配布していますので必ず一読しておきましょう。

なお、六合目といっても頂上と五合目を均等に五等分しているわけではありません。

「なんだ、もう五分の一も登ったのか。

富士登山なんてちょろいちょろい」と勘違いしないように。

(実際は20分の1ぐらいしか登っていません)

|

|

六合目から七合目(標高2700m)の最初の山小屋である

花小屋までは整備されたジグザグの坂道が続きます。

約1時間かかります。

ここまでは馬に乗って登ってくることができます。

ここまでなら引き返すのも容易ですが、

ここから先は岩場なので下りにくいです。

花小屋の建っている場所からは急な岩場になります。

ごつごつした溶岩の上を手で支持しながら

登る場所もあるので軍手が必要です。

鎖は登山道の目印であり、

あまりしっかりとは固定されていないので

体重をかけないようにして下さい。

このあたりは山小屋の密集地で、

ちょっと登るたびに何度も休憩ができます。

それを繰り返しているうちに、いつのまにか、

結構な高度を稼ぎ出していることに気づき、

おもわずにんまりしてしまいます。

七合目には救護所(開設期間:7月下旬~8月下旬)もあります。 |

花小屋からは、日の出館、七合目トモエ館、(救護所)、鎌岩館、そしてちょっと間があって、

富士一館、鳥居荘、東洋館と続きます。東洋館はよくバスツアーで利用されています。

富士山の山小屋の夕食はカレーライスが定番ですが、ここではハンバーグ定食が供されます。

|

|

太子館が見えてきたら標高3000mを越えています。

八合目に到着です。

太子館のトイレ(チップ制)は雨水を利用した水洗で綺麗です。

山小屋の名前は、聖徳太子が白馬に乗って富士山に飛来した

という伝説に由来しています。

太子館には救護所が開設されます(7月下旬~8月中旬)。

|

|

やがて岩稜の登山道から砂礫の滑りやすい道へと変わります。

蓬莱館、白雲荘を経て元祖室へ。

富士講行者の食行身禄(ジキギョウミロク)を祀った

烏帽子岩神社が隣接しているため、

現在でも富士講の人がよく利用する山小屋です。

SMAPの木村君と草なぎ君がスマスマ富士登山で

仮眠をとった場所でもあります。

|

|

富士山ホテルの脇を通過して、本八合目(標高3350m)の

八合目トモエ館、江戸屋のある地点で須走口と合流します。

しかし、もともと河口湖口の登山客が圧倒的に多いので、

急に混雑してとまどっているのは須走口から来た人たちです。

このあたりの山小屋では荷物一時預かり(有料)をしてくれます。

不要なものは預けてから山頂をめざしましょう。

ここから山頂までは約70分。

高地のため個人差が大きくなる場所です

トモエ館と江戸屋の間の登山道を進みます。

次の八合五勺、御来光館が山頂までの最後の休憩ポイントです。

ここから山頂までは特に落石に注意してください。

|

|

|

|

九合目に石室がありますが、それは小さな祠です。

九合目の鳥居を山頂だと勘違いしてがんばる人多数。

ピーク時(週末、お盆休み)には頂上付近の登山道はものすごいラッシュとなります。

午前1時頃からご来光を山頂で、という人たちが一斉に山小屋から飛び出してくるため、

その混雑たるやすさまじいものがあります。行列が遅々としてなかなか前へ進めません。

あげくの果てに山頂目前でご来光を迎えるケースも。

ご来光の時間は(おおまかですが)7月初旬が4時半、8月下旬が5時頃です。

|

|

ついに登頂。標高3720m。

山頂には4軒の山小屋が並び、賑わいをみせています。

富士宮口側よりもずいぶんと観光地の雰囲気です。

久須志神社では70才以上の登山者は記念品をいただけます。

山頂でご来光を見るなら、左の写真奥に写っている大日岳

(朝日岳)という場所がベストとされています。

火口の反対側に富士山測候所が見えます。

そして火口に突き出した「虎岩」が目をひきます。

河口湖口側の山頂には郵便局がありません。

そこで、山頂のある山小屋では火口の反対側(富士宮口側)の

山頂郵便局へ代わりに手紙を運んでくれるサービス(有料)

があるそうです。

たいていのバスツアーではお鉢めぐりをしませんので、

そういう場合に重宝するサービスです。

|

| 下山 |

時々、登山道を下山しようとする人がいますが、混んでいる時は登山客の邪魔になりますし、

岩場なので下りにくくて大変です。

下山道はブルドーザーが通れるように整備されているので楽に下山できます。

下山道は売店の並びをすぎたあたりにあります。

下山道は本八合目で登山道と大接近するので、

本八合目の山小屋(胸突江戸屋、八合目トモエ館、富士山ホテル)に荷物を預けていても

問題なく受け取りに戻れます。 |

下山時の要注意点。

下山時に道なりに降りてしまうと、まちがって須走口の方へ行ってしまいます!! |

|

|

八合目の山小屋、江戸屋の脇を回り込むようにして

河口湖口につながっていますから、

写真の標識には気をつけていなければなりません。

この写真の標識ををぜひ覚えておいてください。

まちがったかもしれない、と不安になったら、

すぐに周囲の人に尋ねて確認してください。

江戸屋という山小屋は二つあります。

上が「胸突江戸屋」。ここで説明しているのは下の方です。

|

|

登山道ごとに色が指定されています。

河口湖口は黄色「富士吉田口」です。

黄色い看板や標識に注意して下山して下さい。

須走口は赤です。

|

|

|

|

下山道は、延々と、つづらおりの道が続きます。

砂走りではないので地面はやや固め。とにかく長い。

それはもう気が遠くなるような長さです。

くりかえしますが、途中に売店がないので晴天の暑い日には、

水を持っていないと日射病で脱水症状をおこす危険性もあります。

くれぐれも水をお忘れなく。

地面が乾燥していると砂埃が凄いので、

タオルやバンダナで鼻と口を覆いましょう。

うっかり忘れると、後で鼻をかんだ時に真っ黒な鼻くそが出てきて

びっくりします。

途中に緊急避難所、

そしてつづらおりの道の終わりにトイレがあります。

|

やっと一番下までたどり着いたかと思っても、

そこは五合目からかなり離れた場所(獅子岩)であり、

今度は横方向に向かって延々と歩いて行かなければなりません。

途中、沢を横切る部分では落石除けのトンネルが造られています。

横方向になってから1キロあまり歩くとようやく六合目に到着。

そこからさらにゴールの五合目までは1.7キロほどあります。

最後には登りがあるわけで疲れた足にはきびしいきびしい。

なお、横方向の部分だけ馬に乗ることができます。

獅子岩から数百メートルほど五合目寄りに馬が待機しています

(いないこともあります)。料金は1万円。

結構なお値段ですが、足を痛めて歩けなくなった場合、

最後の手段として馬に乗れるよう1万円札を用意しておくと良いでしょう。

河口湖口は特に下山道の距離が長いので

足をいたわりながらあせらず歩いてください。

なお、河口湖口の下山道は落石の危険性が指摘されています。

十分に注意してください。

|

| |

下山道について

なぜ下山道がこんなに登山口から遠いのかという疑問を抱く方も多いと思います。

また、出発前に年輩の登山経験者の方から「下りは砂走りだから楽ちんだよ」

とアドバイスを受けたものの、実際は違っていたので帰宅してから一悶着という方もいるようです。

実は、以前は上記の地図の「吉田大沢」が下山道として利用されていました。

しかし、昭和55年にそこで大落石事故が発生したために、

現在の場所に下山道が造られました。

|

河口湖口MEMO

・五合目から泉が滝までが約1㎞です。

・六合目で吉田口登山道に合流。

*山小屋の連絡先(富士吉田市)

|